마닐라 대학살

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

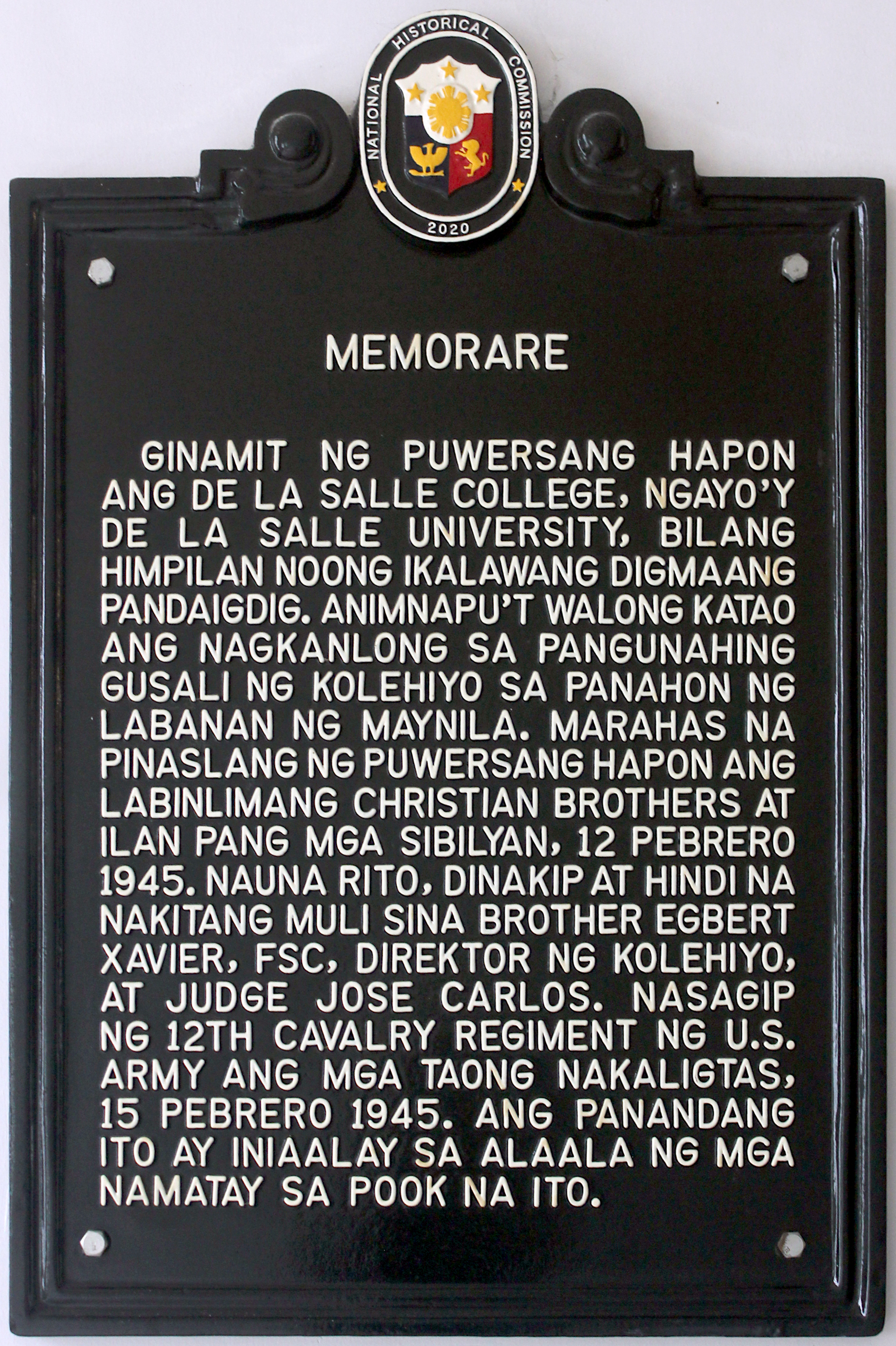

마닐라 대학살은 1945년 2월, 제2차 세계 대전 중 일본군이 필리핀 마닐라에서 자행한 민간인 학살 사건이다. 1944년 레이테 해전 패배 이후, 일본군은 미군에 협력적인 필리핀인들을 학살했으며, 이 과정에서 성 파울로 대학, 독일 클럽, 베이뷰 호텔 등에서 대규모 학살이 발생했다. 일본군 지휘부의 혼선과 민간인에 대한 혐오가 학살의 배경으로 작용했다. 마닐라 전투는 미군의 승리로 끝났지만, 야마시타 도모유키 일본군 대장은 부하 통솔 책임을 물어 처형되었다. 전후 마닐라 군사재판에서 다뤄졌으며, 일본, 미국, 필리핀의 역사 인식에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1945년 대량 살인 - 홀로코스트

홀로코스트는 원래 번제를 뜻하는 그리스어에서 유래했으나, 20세기 중반 이후 나치 독일의 유대인 대량 학살을 지칭하는 용어로 굳어졌으며, 나치의 아리아인 우월주의에 기반하여 700만 명이 넘는 유대인과 기타 소수 민족이 조직적인 학살과 잔혹한 생체 실험으로 희생된 사건이다. - 1945년 대량 살인 - 볼히니아와 동부 갈리치아의 폴란드인 학살

볼히니아와 동부 갈리치아의 폴란드인 학살은 제2차 세계 대전 시기 우크라이나 민족주의자들이 폴란드인을 대상으로 자행한 대량 학살 사건으로, 폴란드와 우크라이나 간의 민족 갈등의 중요한 쟁점이다. - 1945년 학살 - 갈근묘 학살

갈근묘 학살은 1945년 8월 14일 만주국 갈근묘에서 소련군이 일본인 피난민 대열을 공격하여 다수의 사망자가 발생한 사건으로, 소련군 오인 사격, 몽골인과의 갈등, 피난민 무장 등 다양한 주장이 제기되며 일본에서는 전쟁 말기 만주에서 일본 피난민들이 겪은 최대의 비극으로 여겨진다. - 1945년 학살 - 슈노뉴 학살

슈노뉴 학살은 1944년 벌지 전투 후 벨기에 슈노뉴에서 발생한 미군의 독일군 포로 학살 사건으로, 말메디 학살에 대한 보복 심리가 작용하여 수십 명의 포로가 사살되었으며, 조지 S. 패튼 장군의 은폐 의혹과 함께 전쟁 범죄 논란을 일으켰고, 한국에서는 국가 폭력 책임 규명 문제와 연관되기도 했다. - 마닐라 - 스모키 마운틴

스모키 마운틴은 필리핀 마닐라에 50년간 운영된 거대한 쓰레기 매립지이자 빈민촌이었으나, 폐쇄 후 공공 주택 단지로 재개발되었으며, 이 과정에서 삶의 터전을 잃은 빈민들의 이야기는 필리핀 빈곤의 상징으로 남아있다. - 마닐라 - 필리핀 증권거래소

필리핀 증권거래소(PSE)는 1927년 설립된 마닐라 증권거래소(MSE)와 1963년 설립된 마카티 증권거래소(MkSE)의 합병을 통해 1992년 출범한 필리핀의 주요 증권 거래소이다.

2. 역사적 배경

1899년 미국-스페인 전쟁 이후 필리핀은 미국의 식민지였다. 이후 필리핀 독립법을 통해 필리핀의 독립을 약속했고, 1935년 11월 임시정부가 수립되어 마누엘 케손이 대통령으로 취임했다. 그러나 태평양 전쟁 발발 후 1942년 일본이 수도 마닐라를 점령하면서 케손은 미국으로 망명하였다. 이에 많은 필리핀인들은 더글러스 맥아더가 이끄는 미국 극동 육군(USAFFE)과 함께 일본군에 저항했다. 필리핀인 무장조직은 주필 미군의 지도나 지휘를 받거나, 자생적으로 발생한 항일 조직이었고, 지형과 지리에 밝아 일본군을 괴롭혔다.

1944년 10월, 레이테 해전에서 패한 일본군은 필리핀에 대한 지배력을 잃게 된다. 1945년 1월, 연합군이 루손섬에 상륙하고, 2월 3일 제1기병사단과 제37보병사단이 마닐라에 진입하기 시작했다. 일본군 사령관 야마시타 도모유키 대장은 마닐라를 포기하고 사령부를 바기오로 옮겼다. 그러나 이와부치 산지 해군 소장 지휘하의 해군 부대와 육군 부대 일부는 마닐라에 남아 미군과 시가전을 벌였다.

일본군은 퇴각 당시 마닐라에 남아 있던 약 70만 명의 시민 대부분이 미국에 협력적이라고 판단, 이들에 대한 학살을 자행했다. 성 파울로 대학에서 어린이를 포함 994명을 살해하고, 북부 묘지에서 2,000명을 처형하는 등 구체적인 살해 증거는 도쿄 국제 전범 재판에서도 보고됐다.

필리핀 전투는 이와부치 산지 해군 소장의 자결에 따라 미국의 승리로 끝났다. 전후 민간인 학살에 대한 책임을 물어 야마시타는 마닐라 군사재판에서 교수형에 처해졌다.

2. 1. 일본의 필리핀 점령과 군정 실패

1899년 미국-스페인 전쟁 이후 미국의 식민지였던 필리핀은 필리핀 독립법에 의해 표면적인 독립을 약속받았다. 1935년 11월 임시정부가 수립되고 마누엘 케손이 대통령에 취임했으나, 태평양 전쟁 발발 후 1942년 일본에 의해 수도 마닐라가 점령되면서 케손은 미국으로 망명했다. 많은 필리핀인들은 더글러스 맥아더가 이끄는 미국 극동 육군(USAFFE)과 함께 일본군에 저항했다.[27]필리핀을 점령한 일본군은 군정을 실시하며, 필리핀을 대동아공영권의 일부로 편입하려 했다. 일본은 필리핀 행정 위원회의 호르헤 B. 바르가스를 행정부 의장으로 임명하고, 군 사령관 밑에 군정감을 두어 바르가스를 지휘하게 하는 간접 통치 형태를 취했다. 그러나 실제로는 '지도' 명목으로 군정감부를 통해 직접 통치를 했다. 바르가스는 사실상 괴뢰나 다름없었다.[28]

일본은 필리핀에서 자원을 확보하기 위해 다음과 같은 방침을 세웠다.[27]

- 군의 현지 자급자족을 위한 물자 확보

- 필리핀 내 군수 물자 확보 및 본국 수송

- 치안 유지와 민생 안정

그러나 일본의 경제 정책은 실패로 돌아갔다. 미국은 필리핀을 농업 중심지로 만들고 설탕, 담배 등을 생산하게 했으며, 필리핀은 쌀을 자급하지 못하고 프랑스령 인도차이나에서 수입했다. 일본군은 쌀 증산을 시도했으나, 관개 시설 부족과 낙후된 기술로 실패했다. 사이공에서의 쌀 수입도 남방총군 사령부의 마닐라 이동과 일본군 증강으로 인한 매점매석, 징발로 어려워졌다.

또한 엔과 페소의 환율 문제로 일본인들의 매점매석이 발생했고, 물자 부족으로 인플레이션이 심화되었다. 군정감부의 긴축 재정에도 불구하고, 일본군 증원으로 인한 군표 남발은 하이퍼인플레이션을 야기했다. 1943년부터 1년 동안 쌀 가격은 1,000배 이상 폭등했다.

1944년 말, 마닐라는 하이퍼인플레이션과 미군 공습으로 활기를 잃고 대량 실업과 거지가 넘쳐났다. 필리핀 사람들은 일본인에게 쌀을 구걸했고, 식당 앞에서는 남은 음식을 얻기 위해 몰려들었다.

일본군은 경제 전문가의 조언을 무시하고 군인 만능주의에 빠져 군정을 실패로 이끌었다. 대본영은 군 조직에 문관이 들어오는 것을 막아 군정 개선 시도조차 실패하게 만들었다.

일본인과 필리핀인의 민족성 차이도 문제였다. "갈색 미국인"이 된 필리핀인들을 일본군은 얕잡아봤다. 특히 뺨 때리기는 필리핀인들에게 큰 모욕이었고, 일본군에 대한 반감을 키웠다. 일본어 교육 강요 등 황민화 교육도 반발을 샀다.

일본은 호세 라우렐을 대통령으로 하는 필리핀 제2공화국을 세워 형식적인 독립을 인정했지만, 군정 실패로 필리핀인들의 대일 감정은 극도로 악화되었다.

2. 2. 필리핀인의 저항과 게릴라 활동

1899년 미국-스페인 전쟁 이후 필리핀은 미국의 식민지였으나, 필리핀 독립법에 따라 표면적인 독립을 약속받았다. 1935년 11월 임시정부가 수립되고 마누엘 케손이 대통령으로 취임했지만, 태평양 전쟁 발발 후 1942년 일본이 수도 마닐라를 점령하면서 케손은 미국으로 망명했다. 이에 많은 필리핀인들이 더글러스 맥아더가 이끄는 미국 극동 육군(USAFFE)과 함께 일본군에 맞서 싸웠다.[29]필리핀의 대일 무장 세력은 크게 두 조직으로 나뉘었다. 하나는 미 극동 육군 장병들(유사페 게릴라)이었고, 다른 하나는 후쿠바라하프라 불리는 필리핀 농민 혁명 운동 및 노동 운동가들이었다. 이 두 조직은 협력 관계가 아니었고, 유사페가 후쿠바라하프를 공격하기도 했다. 유사페는 총 병력 약 22,000명으로 게릴라전을 전개했다. 이들 외에도 중소 규모의 게릴라 집단이 각지에 있었으며, 1943년 일본 대본영 육군부 보고에 따르면 100개 이상의 조직과 27만 명의 게릴라가 존재했다.[27]

미군은 필리핀 탈환을 위해 일본군에 대한 필리핀인들의 반감을 이용했다. 미군은 잠수함으로 대량의 무기를 보내 게릴라를 조직화했다.[29] 미군의 지휘를 받던 유사페는 필리핀인 미 육군 정규병과 같은 대우를 받았고, 자동소총과 권총 등 화기 장비도 일본군보다 우수했다.[31]

하지만 게릴라와 협력하는 민간인과 일반 시민을 구별하기 어려웠던 일본군은 필리핀인들을 무차별 탄압했다.[27] 헌병은 게릴라 용의자로 지목된 필리핀인들을 체포, 고문하고, 재판 없이 처형했다. 산티아고 요새 지하 감옥에서는 600명의 게릴라 용의자가 굶어 죽었다.[31]

레이테섬 전투 등에서 일본군이 패배하자 필리핀 게릴라의 활동은 더욱 활발해졌다. 일본군은 게릴라 토벌에 나섰지만, 미군 상륙 전부터 게릴라의 공격으로 큰 피해를 입었다. 일본군은 "미군 영격 시 군 배후 및 주변을 무인 지대화해야 한다"는 통지를 내렸고, 바탕가스주에서는 "대미전에 앞서 게릴라를 숙청한다"는 명령이 내려졌다. 숙청 대상은 남성뿐 아니라 여성과 아이도 포함되었다.

2. 3. 미군의 필리핀 탈환 작전

1944년 10월, 레이테 해전에서 패한 일본군은 필리핀에 대한 지배력을 결정적으로 상실하게 된다. 1945년 1월, 루손섬에 연합군이 상륙했고, 2월 3일에는 제1기병사단과 제37보병사단이 마닐라에 진입하기 시작했다. 이에 일본군 사령관 야마시타 도모유키 대장은 마닐라를 포기하고 사령부를 바기오로 옮겼다. 그러나 이와부치 산지 해군 소장 지휘하의 해군 부대와 육군 부대 일부는 마닐라에 남아 미군과 치열한 시가전을 펼쳤다.[9][10][11]3. 마닐라 전투와 대학살의 전개

1899년 미국-스페인 전쟁 이후 미국의 식민지였던 필리핀은 필리핀 독립법에 따라 표면적인 독립을 약속받았다. 1935년 마누엘 케손이 대통령으로 취임했으나, 1942년 일본에 의해 수도 마닐라가 점령되면서 케손은 미국으로 망명했다. 많은 필리핀인들이 더글러스 맥아더가 이끄는 미국 극동 육군(USAFFE)과 함께 일본군에 저항했다. 필리핀인 무장조직은 미군의 지휘를 받거나 자생적으로 발생하여 일본군을 괴롭혔다.

1944년 10월, 레이테 해전에서 패배한 일본군은 필리핀 지배력을 상실했다. 1945년 1월, 연합군이 루손섬에 상륙하고, 2월 3일 제1기병사단과 제37보병사단이 마닐라에 진입했다. 일본군 사령관 야마시타 도모유키 대장은 마닐라를 포기하고 바기오로 사령부를 옮겼으나, 이와부치 산지 해군 소장 휘하의 해군 부대와 육군 부대 일부는 마닐라에 남아 미군과 격렬한 시가전을 벌였다.

퇴각하는 일본군은 마닐라 시민 약 70만 명이 미국에 협력적이라고 판단, 학살을 자행했다. 도쿄 국제 전범 재판에서는 성 파울로 대학에서 994명, 북부 묘지에서 2,000명, 산차고 감옥 등에서 집단 학살이 벌어졌다는 증거가 보고되었다.[2]

마닐라에 진입한 미군은 약 1,000명이었으나, 코먼웰스 군과 조직된 게릴라 부대 소속 필리핀 병사는 수천 명에 달했고, 여성과 어린이들까지 게릴라로 활동했다. 일본군은 "일본군, 일본 민간인, 특별 건설 부대를 제외한 모든 전장의 사람들은 사살될 것"이라며 학살을 정당화했다.[2]

1945년 2월부터 3월까지의 마닐라 전투에서 미군은 일본군을 몰아내기 위해 진격했다. 일본군은 시민들에게 분노와 좌절감을 표출하며 잔혹 행위를 저질렀다. 산 후안 데 디오스 병원, 산타 로사 대학, 산토 도밍고 교회, 마닐라 대성당, 파코 교회, 성 바울 수녀원, 성 빈센트 드 파울 교회 등에서 학살이 발생했다.[3]

안토니오 기스베르트 박사는 총독궁에서 아버지와 형제가 살해당했으며, 자신은 산티아고 요새에서 학살당한 3,000여 명 중 생존자 50명 중 한 명이라고 증언했다.[3]

일본군은 필리핀 여성과 어린이들을 인간 방패로 사용하고, 생존자들도 살해했다.[2]

필리핀 전투는 이와부치 산지 소장의 자결로 미국의 승리로 끝났다. 야마시타는 마닐라 군사재판에서 민간인 학살 책임을 물어 교수형에 처해졌다.

3. 1. 일본군의 마닐라 방어 계획 혼선

1944년 10월, 레이테 해전에서 패배한 일본군은 필리핀에 대한 지배력을 상실하게 되었다. 1945년 1월, 루손섬에 연합군이 상륙하고, 2월 3일에 제1기병사단과 제37보병사단이 마닐라에 진입하기 시작했다.[2]태평양 전쟁 말기인 1945년 1월, 제14방면군 사령관 야마시타 도모유키 대장은 병력 부족으로 마닐라를 방어하기 어렵다고 판단하여 다음과 같은 이유로 마닐라 방어전을 포기하기로 결정했다.

# 마닐라 인구는 약 100만 명으로, 주민들을 굶기지 않고 전투를 벌이는 것은 불가능하다.

# 도심 인트라무로스를 제외하고는 목조 건축물이 많아 화재에 취약하다.

# 마닐라는 평지가 많아 방어를 위해서는 많은 병력이 필요하다.

또한 지하수맥이 많아 지하 진지 구축도 어려워 방어에 적합하지 않다고 판단했다. 무방비 도시 선언도 검토했지만, 그 권한은 야마시타에게 없었을 뿐만 아니라, 선언을 하려면 모든 군사 시설을 철거하고 막대한 군수 물자를 운반해야 했지만, 시간적 여유도 없었다.

그러나 야마시타의 명령은 이와부치 산지 중장 휘하의 약 1만 명의 일본 해병대에 의해 무시되었고, 이들은 마닐라에 남기로 결정했다. 약 4,000명의 일본군 병력은 미군과 필리핀군의 진격으로 인해 도시를 벗어날 수 없었다.

당시 마닐라에는 일본 육군의 마닐라 방위대(사령관 고바야시 타카시 소장)와 제4항공군(사령관 토미나가 쿄우지 중장), 일본 해군의 마닐라 만 방위와 마닐라 시내 해군 시설 경비를 임무로 하는 제31특별근거지대(사령관 이와부치 산지 소장)가 배치되어 있었다.

제4항공군 사령관 토미나가 쿄우지는 클라크 비행장을 중심으로 하는 마닐라 근교의 비행장을 미군에게 쉽게 넘겨주는 것에 따른 전략적 악영향과[32], 자신이 만다대를 시작으로 많은 특공대를 보내왔기에, “결전이라고 한다면 국가의 흥망이 걸려 있으니 몸을 던지게 했다. 그런데 이제 루손에서 지구전을 한다는 것이다. 이것은 지금까지 왜 특공대를 희생시켰는지 알 수 없게 된다.”, “토미나가는 마닐라를 움직이지 않는다. 마닐라에서 죽어 특공대에게 사과할 것이다.”라는 강한 집념 때문에, 야마시타의 방침에 반하여 마닐라에서의 철수를 거부했다.[33] 제4항공군 참모 등 사령부 요원은 군속에 이르기까지 토미나가의 “마닐라 군 사령부를 끝까지 사수한다.”라는 각오를 칭찬하며, 토미나가와 운명을 같이할 각오로 사령부 외곽의 방비 강화에 분주했다.[34]

야마시타는 토미나가와 육군 사관학교 동기로 개인적으로도 친했던 제14방면군 참모장 무토를 설득하기 위해 보냈다. 철수를 촉구하는 무토에게 토미나가가 “항공대가 산에 들어가 무엇을 하는가?”라고 불만을 표명하자, 무토도 이해를 보이며 “연료도 항공기도 없는 산중에 항공 사령부가 고착되어도 의미가 없다. 사령부에 와서 야마시타 각하와 상담하고, 타이완으로 내려가 작전의 자유를 얻는 편이 좋다.”라며 제4항공군을 타이완으로 이동시켜 전력 재편성을 권하는 제안을 했다.[35] 남방군 사령관 테라이 주이치 원수도 “노원수는 귀관을 신뢰하고 있다.”라는 토미나가에게 마닐라 철수를 간청하는 전보를 여러 번 보냈다.[36]

토미나가는 완강하게 철수를 거부했지만, 뎅기열로 인한 고열로 병석에 눕게 되자, 정신적, 육체적으로 피로에 지쳐 한계에 달했다고 생각한 무토가 1945년 1월 4일 다시 토미나가와 면담하여, 제14방면군 사령부는 바기오로 이동하므로 토미나가도 건강이 허락하는 한 신속하게 북쪽으로 이동하도록 권유하자, 에치아게로의 철수를 승낙했다.[37]

제4항공군을 마닐라에서 철수시킨 무토는 군수 물자를 운반하는 동안 최소한의 전력을 마닐라에 두고 미군의 발목을 잡고, 군수 물자 반출이 완료되는 대로 마닐라를 철수한다는 작전 방침을 세웠다. 마닐라 방위대 사령관 고바야시에게 최소한의 병력을 남기고 마닐라를 철수하도록 명령했고, 고바야시는 마닐라 방위대에서 노구치 쇼우조 대좌가 지휘하는 3개 대대를 남기고 마닐라를 철수했다. 노구치 부대의 임무는 당분간 최소한의 중요한 건물과 다리를 확보하는 것이었고, 실제 병력은 2개 대대에도 못 미치는 2,000명 미만의 병력과 산포 2문뿐이었고, 병사는 장교에 이르기까지 거의 필리핀에서 긴급 소집된 병사들이었다.

한편 해군은 레이테 만 해전 등에서 침몰한 함정의 생존자 약 3,000명이 갈 곳이 없어 마닐라 경기장 등에 모여 있었으므로 이와부치의 지휘하에 편입하고, 마닐라 시내에 있던 해군의 군수부나 경리부 등 후방 부대 요원도 이와부치의 지휘하에 넣어 '''마닐라 해군 방위대'''(마해방)를 편성했다. 이와부치는 6,794명의 근거지대 지휘관에서 갑자기 사단 규모의 군인 군속 23,664명을 지휘하게 되었다. 그러나 마해방은 편성 목적도 임무도 명확하게 제시되지 않았을 뿐만 아니라, 마해방을 지휘해야 할 해군 남서 방면 함대가 마닐라를 철수했기 때문에, 마해방은 루손 남부 방위 책임자 진무 집단 사령관 요코야마 시즈오 중장의 지휘하에 들어갔지만, 육해군의 작전 연락은 부족했고, 육군의 철수 방침이 이와부치에게 전달되지 않았다. 이와부치는 남서 방면 함대가 철수 전에 수령했던 마닐라의 항만 시설과 해군 시설을 파괴하라는 명령을 실행하기 위해 마닐라에 남게 되었고, 마닐라에 작전 지도를 위해 남아 있던 제14방면군 참모 고바야시 슈지 대좌에게 “마닐라를 해군에게 방어시켜 달라.”고 요청했으나 거절당했다.

1월 27일, 진무 집단 사령부에서 지휘하의 부대에 작전 지도 요령이 제시되었지만, 이와부치에 대해서는 “마해방은 기설 진지에서 적 전력을 분쇄해야 한다.”는 지시와 더불어, 사령관 요코야마로부터 육해군 간의 사려로 인해 “상관(남서 방면 함대)의 명령에 따른 해군 고유의 임무에 대해서는 간섭하지 않는다.”라고도 통고받았다. 이 요코야마의 지시는 마닐라를 사수하라는 명령이 아니라 마닐라에서 철수한다는 의미도 포함하고 있었지만, “해군 고유의 임무”인 마닐라 항만 시설 파괴 등을 완수하는 동안 마닐라에 주둔하는 것은 인정된다는 모순된 명령이었기 때문에 이와부치는 당황하게 되었다. 결국 애매한 명령에 대해 마닐라 방어는 이와부치의 판단에 맡겨지는 형태가 되어 버리고, 2월 1일 이와부치는 해군 대신, 연합 함대, 남서 방면 함대를 향해 “마닐라 해군 방위대 전비 개략 완성, 전원 이것을 특공대로 하여, 래공의 회적 여기에 요격하고, 필사 필살 이것을 분쇄하여, 이로써 전국의 전환기를 그리려고 한다.”는 마닐라 방어의 결의를 타전했다.

마해방의 전력은 심각했고, 군함의 수병이라도 육전 훈련은 거의 하지 않았으며, 육군 고바야시 부대도 현지 소집 병사가 대부분이어서 전력으로 계산할 수 없을 뿐만 아니라, 군대로서의 통제도 부족했다. 이와부치도 부대의 상황을 보고 “이대로라면 싸우든, 물러서든, 사기의 혼란은 피할 수 없다.”라고 한탄했다. 이것이 후에 참혹한 사건의 발생에 적지 않은 영향을 주었다.

야마오카 소우하치에 따르면, 마해방의 주력이었던 제31특별근거지대는 제2차 상하이 사변에서 활약한 상하이 해군 특별 육전대의 육전대원으로 구성되어 있었고, 상하이에서의 활약 경험에서 시가전에 절대적인 자신감을 가지고 있었기 때문에, 제14방면군의 산악 지대 철수 방침을 들으면 “해군을 항구에서 떼어내 산 속으로 데려가 무엇을 시키려 하는가.”, “산 속에서 굶주리는 것보다 시가지에서 꽃처럼 산화하자.”라는 목소리가 병사들 사이에서 나오고, 부대 내에서 “마닐라에서 죽자.”라는 의견이 강해져 사령관 이와부치도 마닐라 사수의 결의를 굳혔다고 한다.[40]

2월 3일 오후 11시, 진무 집단 명령으로 육군의 노구치 부대도 이와부치의 지휘하에 들어갔지만, 이미 마닐라 시내에서 미군이 지원한 유사프 게릴라와 후쿠바라합 게릴라가 무력 봉기를 일으켜 전화선 절단 등 파괴 행위를 시작했고, 이와부치와 노구치는 연락을 취하기 어려워졌으며, 해군과 육군의 연계는 마닐라 시가전 초기부터 거의 이루어지지 않았다.

3. 2. 미군의 마닐라 진격과 일본군의 저항

1944년 10월, 레이테 해전에서 패한 일본군은 필리핀에 대한 지배력을 상실했다. 1945년 1월, 연합군이 루손섬에 상륙하고, 2월 3일 제1기병사단과 제37보병사단이 마닐라에 진입했다.[2] 당시 일본군 사령관 야마시타 도모유키 대장은 마닐라를 포기하고 바기오로 사령부를 옮겼으나, 이와부치 산지 해군 소장 휘하의 해군 부대와 육군 부대 일부는 마닐라에 남아 미군과 시가전을 벌였다.[2]야마시타 도모유키는 병력 부족을 이유로 마닐라에서 철수하여 방어에 유리한 농촌 지역에 병력을 유지하려 했다. 그러나 이와부치 산지 중장 휘하의 1만 명의 일본 해병대는 마닐라에 남았고, 약 4천 명의 일본군은 미군과 필리핀군의 진격으로 도시를 벗어나지 못했다.

일본군은 필리핀 여성과 어린이들을 인간 방패로 사용하고, 생존자들마저 살해했다.[2]

당시 마닐라 시내에는 일본 육군의 마닐라 방위대(사령관 고바야시 타카시 소장)와 제4항공군(사령관 토미나가 쿄우지 중장), 일본 해군의 마닐라 만 방위와 마닐라 시내 해군 시설 경비를 임무로 하는 제31특별근거지대(사령관 이와부치 사부로 소장)가 배치되어 있었다.

야마시타는 제4항공군 사령관 토미나가에게 마닐라 철수를 권유했으나, 토미나가는 만다대를 시작으로 많은 특공대를 보내왔기에, “결전이라고 한다면 국가의 흥망이 걸려 있으니 몸을 던지게 했다. 그런데 이제 루손에서 지구전을 한다는 것이다. 이것은 지금까지 왜 특공대를 희생시켰는지 알 수 없게 된다.”라는 등의 이유를 들어 마닐라 철수를 거부했다.

결국 토미나가는 뎅기열로 병석에 눕게 되자, 에치아게로의 철수를 승낙했다.[37] 무토는 군수 물자 반출을 위해 최소한의 병력을 마닐라에 남기고 철수하는 작전을 세웠다. 노구치 쇼우조 대좌가 지휘하는 3개 대대가 남았으나, 실제 병력은 2,000명 미만이었고, 장비도 부족했다.

해군은 레이테 만 해전 등에서 침몰한 함정의 생존자들로 '''마닐라 해군 방위대'''(마해방)를 편성했다. 이와부치는 갑자기 사단 규모의 병력을 지휘하게 되었으나, 육군과의 작전 연락은 부족했고, 육군의 철수 방침도 제대로 전달되지 않았다.

이와부치는 마닐라 항만 시설 파괴 임무를 위해 마닐라에 남았고, 결국 마닐라 방어는 이와부치의 판단에 맡겨졌다. 이와부치는 마닐라 방어 결의를 타전했지만, 마해방의 전력은 심각했고, 군대로서의 통제도 부족했다.

이와부치의 마닐라 방어 결단 이유는 명확하지 않으나, 제3차 솔로몬 해전에서 전함「키리시마」를 침몰시킨 것에 대한 오명 회복[39], 또는 주어진 사명에 대한 엄격한 태도와 마해방의 임무를 미군 지체 및 진무 집단 지원으로 생각했기 때문으로 추측된다.

3. 3. 학살의 발생과 확산

1944년 10월, 레이테 해전에서 패한 일본군은 필리핀에 대한 지배력을 상실했다. 1945년 1월, 루손섬에 연합군이 상륙하고, 2월 3일 제1기병사단과 제37보병사단이 마닐라에 진입하면서 일본군 사령관 야마시타 도모유키 대장은 마닐라를 포기하고 사령부를 바기오로 옮겼다. 그러나 이와부치 산지 해군 소장 휘하의 해군 부대와 육군 부대 일부는 마닐라에 남아 미군과 시가전을 벌였다.[2]일본군은 퇴각하면서 마닐라 시민 약 70만 명이 미국군에 협력적이라고 판단, 이들에 대한 학살을 자행했다. 성 파울로 대학에서 994명, 북부 묘지에서 2,000명, 산차고 감옥 등에서 집단 학살이 벌어졌다는 증거가 도쿄 국제 전범 재판에서 보고되었다.[2]

마닐라에 진입한 미국군은 약 1,000명이었지만, 코먼웰스 군과 조직된 게릴라 부대 소속 필리핀 병사는 수천 명에 달했고, 여성과 어린이들까지 게릴라로 활동했다. 일본군은 이를 빌미로 "일본군, 일본 민간인, 특별 건설 부대를 제외한 모든 전장의 사람들은 사살될 것"이라며 마닐라 대학살을 정당화했다.[2]

1945년 1월, 야마시타 도모유키 장군은 마닐라 방어가 어렵다고 판단, 병력을 농촌 지역으로 철수시키려 했다. 그러나 이와부치 산지 중장 휘하의 일본 해병대 약 1만 명은 명령을 무시하고 마닐라에 남았다. 약 4,000명의 일본군 병력은 미군과 필리핀군의 진격으로 도시를 벗어나지 못했다.

1945년 2월부터 3월까지 마닐라 전투에서 미군은 일본군을 몰아내기 위해 진격했다. 일본군은 시민들에게 분노와 좌절감을 표출하며 잔혹 행위를 저질렀다. 산 후안 데 디오스 병원, 산타 로사 대학, 산토 도밍고 교회, 마닐라 대성당, 파코 교회, 성 바울 수녀원, 성 빈센트 드 파울 교회 등에서 학살이 발생했다.[3]

안토니오 기스베르트 박사는 총독궁에서 아버지와 형제가 살해당했으며, 자신은 산티아고 요새에서 학살당한 3,000여 명 중 생존자 50명 중 한 명이라고 증언했다.[3]

일본군은 필리핀 여성과 어린이들을 인간 방패로 사용하고, 생존자들도 살해했다.[2] 또한, 게릴라 소탕을 명목으로 마닐라 북부 지역에서 5만 4천 명이 넘는 필리핀인들을 학살했다.[4] 임신한 여성들은 배를 갈리는 방법으로 살해되었고, 도망치려던 민간인들도 처형되었다.[4]

베이뷰 호텔은 "강간센터"로 사용되었다.[5] 야마시타 전범 재판 증언에 따르면, 에르미타에서 400명의 여성과 소녀들이 끌려왔고, 이 중 25명이 선발되어 호텔에서 일본군에게 강간당했다. 이들 중 다수는 12세에서 14세였다.[6]

독일 클럽에 피신한 연합군 독일인들도 일본군에게 학살당했다. 일본군은 갓난아기와 어린아이들을 총검으로 찌르고, 여성들을 강간했다. 최소 20명의 일본군이 한 어린 소녀를 강간한 후 가슴을 잘라내고, 휘발유를 뿌려 불을 질렀다.[7] 일본군은 클럽 전체에 불을 질러 많은 주민들을 살해했다. 불길에서 탈출하려던 여성들은 일본군에게 붙잡혀 강간당했다. 28세의 줄리아 로페즈는 가슴이 잘리고 강간당했으며 머리카락에 불이 붙었다. 또 다른 여성은 자신을 방어하려다가 머리가 부분적으로 잘린 후 강간당했다.[8]

맥아더는 일본군에 대한 필리핀인들의 반감을 이용하고자 했다. 민다나오섬에 잠복해 있던 웬델 페르티그(Wendell Fertig) 대령 등 미군들은 잠수함으로 무기를 보내 게릴라를 조직화했다.[29]

필리핀의 대일 무장 세력은 미 극동 육군 장병들(유사페 게릴라)과 농민 혁명 운동가들(후쿠바라하프)로 나뉘었다. 이들은 협력 관계가 아니었고, 유사페는 후쿠바라하프를 공격하기도 했다. 유사페는 총 병력 약 22,000명으로 게릴라전을 전개했다. 1943년, 대본영 육군부는 100개 이상의 조직과 27만 명의 게릴라를 보고했다. 민다나오섬의 모로족은 일본군 진압 부대가 궤멸적인 피해를 입는 등 일본군 통치에 저항했다.

미군이 레이테섬에 상륙하기 전, 30만 명 이상의 무장 게릴라가 일본군과 전투를 벌였다. 일본군 장악 지역은 필리핀의 30%에 불과했다.[27] 게릴라 지배 지역에 들어간 일본군과 일본인 주민들은 대부분 살해되었고, 머리와 성기 등이 절단된 시체로 발견되었다. 파나이섬에서는 2,000명의 일본군 수비대와 일본인 주민에 대해 게릴라 수가 최대 20,000명에 달했고, 일본 지배 지역은 일로일로시 부근뿐이었다. 파나이섬의 일본인 어민 10여 명이 기마라스섬에서 조업하다 돌아오지 못했고, 시체는 끔찍한 상태로 발견되었다. 파나이섬 게릴라는 마체트로 일본인을 살해하고 산산이 조각냈다.[30] 미군 상륙 후, 일본군과 일본인 주민들은 산으로 도망쳤고, 집단 자결을 시도하여 많은 사상자가 발생했다.

유사페 게릴라는 미군 정규병 대우를 받았고, 자동소총과 권총을 대량 공급받아 화력이 우수했다.[31] 세부섬에서는 제임스 M. 쿠싱(James M. Cushing) 중령이 게릴라 부대를 지휘, 조직적인 군사 작전을 전개했다. 일본군은 쿠싱을 몰아넣었지만, 해군 乙 사건으로 연합함대 참모장 후쿠도메 시게루 중장 등이 붙잡혔다. 게릴라는 후쿠도메 등의 인도를 조건으로 쿠싱을 석방했고, 쿠싱은 기밀 서류를 입수하여 미국 본토에 보냈다.

유사페 게릴라는 일반 시민 복장으로 활동했다. 일본군은 게릴라와 협력자와 일반 시민을 구별할 수 없었다.[27] 일본군에 우호적인 마을이 일본군 부대를 연회에 초대, 게릴라가 습격하여 일본군이 기습당하는 사례도 발생했다. 게릴라 활동이 심했던 바탕가스주 병사는 매일 게릴라 토벌로 필리핀인을 살해했고, "게릴라 토벌"은 필리핀인 살해였다고 증언했다.

게릴라 수색이 강화되면서, 마닐라 시내에서 헌병이 게릴라 의혹으로 많은 필리핀인을 체포했다. 1944년 9월, 호세 폴카피리오는 검은 주머니를 쓴 필리핀인 협력자에게 게릴라로 지목되어 구금되었다. 그는 산티아고 요새(Fort Santiago) 지하 감옥에서 고문(물고문), 구타, 유도 기술 폭행, 손톱을 뽑고 120볼트 전류 고문 등을 당하고 자백을 강요받았다. 자백하면 재판 없이 참수되었지만, 폴카피리오는 견뎌내고 석방되었다. 지하 감옥에서 석방된 용의자는 10명 중 1명이었고, 600명이 굶어 죽었다. 헌병대의 폭력은 "KENPEITAI"라는 단어가 일본군에 대한 공포와 폭력의 상징으로 인식될 정도였다. 폴카피리오는 "일본이 잔혹 행위를 하지 않았다면 미국은 필리핀으로 돌아올 수 없었다"고 말하며, 강압적인 게릴라 수색이 반일 감정을 높였다고 증언했다.

레이테섬 전투 등에서 일본군이 패배하자 필리핀 게릴라 활동은 더욱 활발해졌다. 일본군은 게릴라 토벌에 매달렸지만, 산파블로에서 미군 상륙 전 일본군이 게릴라 공격으로 20여 명의 사상자를 냈다. 진무 집단은 "미군 영격 시 군 배후 및 주변을 무인 지대화해야 한다"고 통지했다. 바탕가스주에 배치되었던 보병 제17연대는 "대미전에 앞서 게릴라를 숙청한다"는 명령을 내렸다. "주민으로서 게릴라에 협력하는 자는 게릴라로 간주하고 숙청하라. 책임은 사단장이 진다"고 철저히 했다.

숙청 대상은 남성 성인뿐만 아니라 여성과 아이도 포함되었다. 제17연대장 후지시게 마사츠구 대좌는 BC급 군사재판에서 "소총을 든 여자가 부대에 피해를 준 예가 적지 않았다" "아이가 수류탄을 던졌다. 무기를 소지한 여자아이로부터 공격을 받았을 때는 물론 그들을 없애야 한다고 명령했다"고 증언했다. 헌병 리파 지역 분견대장은 "상륙하면 강간해도 좋다. 단 끝난 여자는 반드시 죽여라"고 훈시하는 등 비행 행위를 부추겼다. 리파 지역에서 일본군 조직이 붕괴되자 패잔병에 의한 성폭행이 만연했다.

루손섬에 미군이 접근할 무렵, 일본군은 필리핀인에 대해 의심과 불안에 빠졌다. 마닐라 군사재판에서 제14방면군 사령관 야마시타 도모유키 대장의 변호인은 "지역 주민이 일본인에게 총을 들고, 낮에는 미소 짓는 필리핀인이 밤에는 배신하고 해를 끼치려 생각한 것은 이상하지 않다"고 말했다.

태평양 전쟁 말기인 1945년 1월, 루손섬에 연합국군이 상륙하자, 육군 제14방면군 사령관 야마시타 도모유키 대장과 참모장 무토 아키라 중장은 지구전을 계획하고 마닐라 방어전을 하지 않기로 결정했다.

야마시타는 마닐라 방어가 어려운 이유로 다음을 들었다.

# 마닐라 인구는 약 100만 명으로, 주민을 굶기지 않고 전투하는 것은 불가능하다.

# 도심 인트라무로스를 제외하고는 목조 건축물이 많아 불에 잘 탄다.

# 마닐라는 평지가 많아 방어를 위해 대병력 투입이 필요하다.

지하수맥이 많아 지하 진지 구축도 어려워 방어에 적합하지 않다고 판단했다. 무방비 도시 선언도 검토했지만, 권한이 없었고 시간적 여유도 없었다.

당시 마닐라에는 일본 육군의 마닐라 방위대(사령관 고바야시 다카시 소장)와 제4항공군(사령관 도미나가 교지 중장), 일본 해군의 마닐라 만 방위와 마닐라 시내 해군 시설 경비를 임무로 하는 제31특별근거지대(사령관 이와부치 산지 소장)가 배치되어 있었다. 제4항공군은 사령관 도미나가가 클라크 비행장을 미군에게 쉽게 넘겨주는 것에 따른 전략적 악영향과, 자신이 간다타 특공대등 많은 특공대를 보내왔기에, “결전이라고 한다면 국가의 흥망이 걸려 있으니 몸을 던지게 했다. 그런데 이제 루손에서 지구전을 한다는 것이다. 이것은 지금까지 왜 특공대를 희생시켰는지 알 수 없게 된다.” “도미나가는 마닐라를 움직이지 않는다. 마닐라에서 죽어 특공대에게 사과할 것이다.”라는 도미나가 자신의 강한 집념 때문에, 야마시타의 방침에 반하여 마닐라에서의 철수를 거부했다. 제4항공군 참모 등 사령부 요원은 군속에 이르기까지 도미나가의 “마닐라 군 사령부를 끝까지 사수한다.”라는 각오를 칭찬하며, 도미나가와 운명을 같이할 각오로 사령부 외곽의 방비 강화에 분주했다.

야마시타는 도미나가와 육군 사관학교 동기로 개인적으로도 친했던 제14방면군 참모장 무토를 설득하기 위해 보냈다. 철수를 촉구하는 무토에게 도미나가가 “항공대가 산에 들어가 무엇을 하는가?”라고 불만을 표명하자, 무토도 이해를 보이며 “연료도 항공기도 없는 산중에 항공 사령부가 고착되어도 의미가 없다. 사령부에 와서 야마시타 각하와 상담하고, 타이완으로 내려가 작전의 자유를 얻는 편이 좋다.”라며 제4항공군을 타이완으로 이동시켜 전력 재편성을 권하는 제안을 했다. 더욱이 남방군 사령관 데라우치 히사이치 원수도 “노원수는 귀관을 신뢰하고 있다.”라는 도미나가에게 마닐라 철수를 간청하는 전보를 여러 번 보냈다. 그래도 도미나가는 완강하게 철수를 거부했지만, 많은 특공대를 보낸 도미나가의 심신 피로는 극한 상태에 달했을 뿐만 아니라, 뎅기열로 인한 고열로 병석에 눕게 되자, 정신적, 육체적으로 피로에 지쳐 한계에 달했다고 생각한 무토가 1945년 1월 4일 다시 도미나가와 면담하여, 제14방면군 사령부는 바기오로 이동하므로 도미나가도 건강이 허락하는 한 신속하게 북쪽으로 이동하도록 권유하자, 이번에는 순순히 에치아게로의 철수를 승낙했다.

제4항공군을 마닐라에서 철수시킨 무토는 군수 물자를 운반하는 동안 최소한의 전력을 마닐라에 두고 미군의 발목을 잡고, 군수 물자 반출이 완료되는 대로 마닐라를 철수한다는 작전 방침을 세웠다. 그래서 마닐라 방위대 사령관 고바야시에게 최소한의 병력을 남기고 마닐라를 철수하도록 명령했고, 고바야시는 마닐라 방위대에서 노구치 쇼조 대좌가 지휘하는 3개 대대를 남기고 마닐라를 철수했다. 노구치 부대의 임무는 당분간 최소한의 중요한 건물과 다리를 확보하는 것이었고, 전력도 빈약했으며, 3개 대대라고 해도 실제 병력은 2개 대대에도 못 미치는 2,000명 미만의 병력과 산포 2문뿐이었고, 병사는 장교에 이르기까지 거의 필리핀에서 긴급 소집된 병사들이었다.

또한 마닐라 거주 일본인 주민에게도 현지 소집된 성년 남성 이외의 강제 소개가 명령되었다. 먼저 노인과 여성 약 8,000명이 누에바비스카야주로 철수하게 되었지만, 이미 마닐라에서도 “3명 중 1명은 스파이”라고 말할 정도로 게릴라 스파이가 암약하고 있어, 일본인이 줄지어 마닐라를 떠나고 있다는 정보가 미국 측에 알려지지 않도록 야간에 소개용 트럭의 차량 번호를 떼어내고 회사나 영업소별로 분산하여 마닐라를 떠나는 등의 대책을 강구하지 않을 수 없었고, 소개는 순조롭지 않았다. 또한 일본인 중에는 전황의 위기 상황을 잘 이해하지 못하고 마닐라에서의 문화 생활을 버리고 산중에 틀어박힐 필요성을 이해하지 못한 사람도 있었다. 그러므로 정확한 인원은 불명확하지만 수천 명의 일본인이 미군 침공 당시에도 마닐라에 남아 있었다고 한다.

한편 해군은 레이테만 해전 등에서 침몰한 함정의 생존자 약 3,000명이 갈 곳이 없어 마닐라 경기장 등에 모여 있었으므로 이와부치의 지휘하에 편입하고, 더욱이 마닐라 시내에 있던 해군의 군수부나 경리부 등 후방 부대 요원도 이와부치의 지휘하에 넣어 '''마닐라 해군 방위대'''(마해방)를 편성했다. 이 재편성에 의해 이와부치는 6,794명의 근거지대 지휘관에서 갑자기 사단 규모의 군인 군속 23,664명을 지휘하게 되었다. 그러나 이 마해방은 편성 목적도 임무도 명확하게 제시되지 않았을 뿐만 아니라, 원래라면 마해방을 지휘해야 할 해군 남서방면함대가 마닐라를 철수했기 때문에, 마해방은 루손 남부 방위 책임자 진무 집단 사령관 요코야마 시즈오 중장의 지휘하에 들어갔지만, 육해군의 작전 연락은 부족했고, 육군의 철수 방침이 이와부치에게 전달되지 않았다. 이와부치는 남서 방면 함대가 철수 전에 수령했던 마닐라의 항만 시설과 해군 시설을 파괴하라는 명령을 실행하기 위해 마닐라에 남게 되었고,마닐라에 작전 지도를 위해 남아 있던 제14방면군 참모 고바야시 슈지 대좌에게 “마닐라를 해군에게 방어시켜 달라.”고 요청했으나 거절당했다.

1월 27일 진무 집단 사령부에서 지휘하의 부대에 작전 지도 요령이 제시되었지만, 이와부치에 대해서는 “마해방은 기설 진지에서 적 전력을 분쇄해야 한다.”는 지시와 더불어, 사령관 요코야마로부터 육해군 간의 사려로 인해 “상관(남서 방면 함대)의 명령에 따른 해군 고유의 임무에 대해서는 간섭하지 않는다.”라고도 통고받았다. 이 요코야마의 지시는 마닐라를 사수하라는 명령이 아니라 마닐라에서 철수한다는 의미도 포함하고 있었지만, “해군 고유의 임무”인 마닐라 항만 시설 파괴 등을 완수하는 동안 마닐라에 주둔하는 것은 인정된다는 모순된 명령이었기 때문에 이와부치는 당황하게 되었다. 결국 애매한 명령에 대해 마닐라 방어는 이와부치의 판단에 맡겨지는 형태가 되어 버리고, 2월 1일 이와부치는 해군 대신, 연합 함대, 남서 방면 함대를 향해 “마닐라 해군 방위대 전비 개략 완성, 전원 이것을 특공대로 하여, 래공의 회적 여기에 요격하고, 필사 필살 이것을 분쇄하여, 이로써 전국의 전환기를 그리려고 한다.”는 마닐라 방어의 결의를 타전했다. 그러나 마해방의 전력은 심각했고, 군함의 수병이라도 육전 훈련은 거의 하지 않았으며, 또 육군 고바야시 부대도 현지 소집 병사가 대부분이어서 전력으로 계산할 수 없을 뿐만 아니라, 군대로서의 통제도 부족했다. 이와부치도 부대의 상황을 보고 “이대로라면 싸우든, 물러서든, 사기의 혼란은 피할 수 없다.”라고 한탄했다. 이것이 후에 참혹한 사건의 발생에 적지 않은 영향을 주었다.

후에 비극을 초래한 이와부치의 마닐라 방어 결단이지만, 이 결단에 이른 이유에 대해서는 자료가 부족하여 정확하게 알려져 있지 않다. 이와부치는 전함「기리시마」의 함장으로 싸운 제3차 솔로몬 해전에서 「기리시마」를 침몰시켜 체면을 잃었기 때문에 그 오명을 벗기 위해 마닐라를 끌어들였다고 추측되는 경우도 있지만, 그러나 「기리시마」의 침몰에 대해서는 군함기 하강, 만세 삼창, 어진 이봉의 퇴함의 예는 빠짐없이 끝마쳤고, 생존자 1,127명과 함께 퇴함했으며, 해군 내에서도 문제시되지 않았다. 그러므로 연합 함대 야마모토 이소로쿠 대장으로부터 이와부치의 간투를 칭찬하며 명검 1자루가 선물되었다. 전기 작가 고지마 조는 마해방 생환자와 다른 군 관계자, 그리고 이와부치의 아내 등 많은 관계자에게 취재하여 이와부치가 마닐라 방어를 결단한 것은 애매한 상부 조직 사령부의 명령에 대해, 타고난 꼼꼼한 성격 때문에 주어진 사명을 더욱 엄격하게 받아들여, 마해방의 임무는 마닐라에서 미군을 가능한 한 지체시키고, 진무 집단 주력의 방어 태세 강화를 지원해야 한다고 생각했기 때문이 아닐까 추측하고 있다.

작가 야마오카 소하치에 따르면, 마해방의 주력이었던 제31특별근거지대는 제2차 상하이 사변에서 활약한 상하이 해군 특별 육전대의 육전대원으로 구성되어 있었고, 상하이에서의 활약 경험에서 시가전에 절대적인 자신감을 가지고 있었기 때문에, 제14방면군의 산악 지대 철수 방침을 들으면 “해군을 항구에서 떼어내 산 속으로 데려가 무엇을 시키려 하는가.” “산 속에서 굶주리는 것보다 시가지에서 꽃처럼 산화하자.”라는 목소리가 병사들 사이에서 나오고, 부대 내에서 “마닐라에서 죽자.”라는 의견이 강해져 사령관 이와부치도 마닐라 사수의 결의를 굳혔다고 추측하고 있다.

미국군이 마닐라에 접근하기 전, 시내에는 외부에서 많은 게릴라가 잠입하여 일본군을 공격하기 시작했다. 그러나 필리핀 게릴라는 일반 시민과 같은 복장을 하고 있었기 때문에, 일본군은 일반 시민과 게릴라를 구별하기 어려웠다. 게릴라는 미국군과 교전 중인 일본군의 뒤에 숨어 들어가 살해하는 등 미국군을 지원했고, 마닐라 시내에 남아 있던 일본인 주민들을 학살하는 “일본인 사냥”을 자행했다. 미국군과 필리핀 게릴라의 양면 공격을 받은 일본군 각 부대는 게릴라 토벌이라는 명목으로 필리핀인을 학살했다. 이처럼 게릴라 토벌을 목적으로 한 필리핀인 학살은 일본군이 조직적으로 계획하고 실행한 것이지만, 그 명령은 군 사령관이나 사단장이 아니라 제17연대와 같은 지방 분견대 장교에 의해 내려진 것이었다.

미국군이 마닐라 도심에 접근하자, 궁지에 몰린 해군은 전세를 역전하기 위해 그동안 부담이었던 게릴라 토벌을 더욱 가속화했다. 인트라무로스를 방어하고 있던 해군 제2대대가 2월 7일 또는 8일에 미국군과의 전투에 관한 명령을 내렸는데, 그 명령에는 “5. 필리핀인을 죽일 때는 가능한 한 한 곳에 모아서 행하고, 탄약과 인력을 과도하게 소모하지 않도록 유의해야 한다. 시체 처리가 어려우므로, 불태우거나 또는 파괴할 예정인 건물에 모으거나, 또는 강으로 유도해야 한다.” 와 같이 필리핀인 살해 방법에 대한 구체적인 명령이 포함되어 있었다. 대규모 학살 사건은 이 시기에 집중되어 있으며, 2월 7일 “게릴라 대원 150명을 오늘 밤 처형함”, 2월 8일 “오늘 밤 새로 체포된 게릴라 대원 1164명을 구금함”, 2월 9일 “밤, 게릴라 1000명을 불태워 죽임” 등의 기록이 각 부대의 기록이나 병사의 일기에 나타나기 시작했다.

또한, 게릴라를 숨겨주고 있다는 이유로 제3국 시설에 대한 토벌도 이루어지기 시작했고, 이는 이후 국제적으로 문제가 된 많은 필리핀인 이외의 외국인, 특히 유럽계 백인에 대한 학살 사건의 원인이 되었다. 해군 사령부에 있던 니시오카 한이치에 따르면, 인트라무로스에 있던 스페인 클럽에는 많은 스페인인과 터키인 등 유럽계 주민들이 피난해 있었지만, 많은 게릴라도 클럽 건물 안에 들어와 활동하고 있다는 정보가 있었다. 일본군은 스페인 클럽에 필리핀인들을 내보내라고 여러 차례 권고했지만 무시되었다. 그래서 부대 지휘관은 “정오를 기해 게릴라를 한 명도 남김없이 전멸시켜라”라고 니시오카 등 분대에 명령했고, 명령을 받은 니시오카 등은 클럽 건물 사방의 입구에 폭약을 설치하여 정오에 점화했다. 놀라서 뛰쳐나온 많은 여성과 어린이를 포함한 피난민들을 향해 기관총 사격을 가했고, 172명의 스페인인 등이 살해되었다.

미국군의 작전도 학살에 큰 영향을 미쳤다. 미국군은 많은 주민이 남은 채 마닐라 시가지에서 일본군을 완전히 포위하고 몰아넣었기 때문에, 일본군의 필사적인 저항을 불러일으켰고, 결과적으로 절망에 빠진 일본군에 의한 잔혹 행위의 원인이 되었다는 비판도 있다. 또한 많은 마닐라 시민이 양군의 전투, 특히 미국군의 포격으로 희생되었다. 필리핀 국가 공식 포털사이트의 마닐라 전투 페이지에서는 중국 고대 춘추시대의 장수이자 병법가인 손자의 말을 인용하여 미국군의 작전을 비판하고 있다.

4. 주요 학살 사건

1944년 레이테 해전에서 패배한 일본군은 필리핀에 대한 지배력을 상실했다. 1945년 1월 루손섬에 연합군이 상륙하고, 2월 3일 제1기병사단과 제37보병사단이 마닐라에 진입하면서 일본군과 시가전을 벌였다.

일본군 사령관 야마시타 도모유키 대장은 마닐라를 포기했지만, 이와부치 산지 해군 소장 휘하의 해군 부대와 육군 부대 일부는 마닐라에 남아 미군과 격렬한 전투를 벌였다. 이 과정에서 일본군은 마닐라 시민 약 70만 명이 미군에 협력할 것을 우려하여 학살을 자행했다.

도쿄 국제 전범 재판에서는 성 파울로 대학에서 어린이를 포함한 994명 살해, 북부 묘지에서 2,000명 처형, 산차고 감옥에서의 집단 살해 등 일본군의 잔혹 행위가 보고되었다.

마닐라 전투는 이와부치 산지 소장의 자결로 끝났고, 야마시타는 전후 민간인 학살 책임을 물어 교수형에 처해졌다.

일본군은 마닐라 대학살을 정당화하며 다음과 같은 명령을 내렸다.[2]

> 마닐라에 진입한 미국군은 약 1,000명이고, 코먼웰스 군과 조직된 게릴라 부대 소속 필리핀 병사는 수천 명에 달합니다. 심지어 여성과 어린이들까지 게릴라가 되었습니다. 일본군, 일본 민간인, 특별 건설 부대를 제외한 모든 전장의 사람들은 사살될 것입니다.

1945년 2월부터 3월까지, 미군이 마닐라 시로 진격하면서 일본군은 시민들에게 분노와 좌절감을 표출했다. 산 후안 데 디오스 병원, 산타 로사 대학, 산토 도밍고 교회, 마닐라 대성당, 파코 교회, 성 바울 수녀원, 성 빈센트 드 파울 교회 등에서 잔혹한 훼손, 강간, 학살이 발생했다.[3]

안토니오 기스베르트 박사는 총독궁에서 아버지와 형제가 살해당했고, 자신은 산티아고 요새에서 3,000여 명이 학살당한 가운데 살아남은 50명 중 한 명이라고 증언했다.[3]

일본군은 필리핀 여성과 어린이들을 인간 방패로 사용하고, 생존자들마저 살해했다.[2]

다음은 마닐라에서 일본군에 의해 자행된 주요 학살 사건들이다.

미군이 마닐라에 접근하기 전, 시내에는 많은 게릴라가 잠입하여 일본군을 공격했다. 그러나 필리핀 게릴라는 일반 시민과 구별하기 어려웠기 때문에 일본군은 일반 시민과 게릴라를 구별없이 학살했다. 게릴라는 미국군을 지원했고, “일본인 사냥”을 자행했다.

미국군과 필리핀 게릴라의 양면 공격을 받은 일본군은 게릴라 토벌을 명목으로 필리핀인을 학살했다. 이러한 학살은 일본군이 조직적으로 계획하고 실행했지만, 명령은 지방 분견대 장교에 의해 내려졌다.

미국군이 마닐라 도심에 접근하자, 해군은 게릴라 토벌을 더욱 가속화했다. 인트라무로스를 방어하던 해군 제2대대는 2월 7일 또는 8일에 필리핀인 살해 방법에 대한 구체적인 명령을 내렸다. 대규모 학살 사건은 이 시기에 집중되었으며, 각 부대의 기록이나 병사의 일기에 관련 기록이 나타나기 시작했다.

또한, 게릴라를 숨겨주고 있다는 이유로 제3국 시설에 대한 토벌도 이루어졌고, 이는 국제적으로 문제가 된 많은 외국인 학살 사건의 원인이 되었다. 해군 사령부에 있던 니시오카 한이치에 따르면, 인트라무로스에 있던 스페인 클럽에는 많은 유럽계 주민들이 피난해 있었지만, 게릴라도 클럽 건물 안에 들어와 활동하고 있다는 정보가 있었다. 일본군은 스페인 클럽에 필리핀인들을 내보내라고 권고했지만 무시되었고, 부대 지휘관은 “정오를 기해 게릴라를 한 명도 남김없이 전멸시켜라”라고 명령했다. 니시오카 등은 클럽 건물 사방에 폭약을 설치하여 점화했고, 놀라서 뛰쳐나온 피난민들에게 기관총 사격을 가해[45] 172명의 스페인인 등이 살해되었다.

미국군의 작전도 학살에 영향을 미쳤다. 미국군은 많은 주민이 남은 채 마닐라 시가지에서 일본군을 포위하고 몰아넣었기 때문에 일본군의 저항을 불러일으켰고, 절망에 빠진 일본군에 의한 잔혹 행위의 원인이 되었다는 비판도 있다. 또한 많은 마닐라 시민이 양군의 전투, 특히 미국군의 포격으로 희생되었다. 필리핀 국가 공식 포털사이트의 마닐라 전투 페이지에서는 손자의 말을 인용하여 미국군의 작전을 비판하고 있다.[46]

4. 1. 성 파울로 대학 학살

일본군은 성 파울로 대학에 피신해 있던 어린이를 포함한 민간인 994명을 학살했다.[3]4. 2. 산토 도밍고 교회와 마닐라 대성당 학살

일본군은 산토 도밍고 교회와 마닐라 대성당을 포함한 여러 장소에서 민간인들을 학살했다.[3] 이들은 학교, 병원, 수녀원 등에서 잔혹 행위를 저질렀다.[3]4. 3. 독일 클럽 학살

German Club massacre영어일본군은 독일 클럽에 피신해 있던 필리핀인, 독일인, 스페인인 등 민간인들을 학살했으며, 여성들을 대상으로 잔혹한 성폭행을 자행했다.[47]

1945년 2월 10일, 마닐라의 고급 주택가였던 에르미타(Ermita) 지역에서 전투로 인한 화재가 발생하자, 영화 제작자 프란시스코 로페스(Francisco Lopez)는 500명이 넘는 이웃과 가족들과 함께 독일 클럽 건물 지하로 피신했다.[47] 일본군 부대는 클럽을 포위하고 시설 내부에 휘발유를 뿌려 불을 질렀다.[47]

독일인 클럽의 마르틴 오하우스(Martin Ohaus)는 독일이 일본과 동맹을 맺었다는 점을 들어 일본군 장교에게 피난민들을 배려해줄 것을 설득하려 했지만, 장교는 오하우스를 밀치고 발로 찼다.[47]

일본군은 아기를 안고 있는 어머니들의 아기를 銃剣(총검)으로 찔러 죽이고 땅에 내던졌다.[47] 그리고 여성들의 머리채를 잡고 강간을 시작했다.[47] 20명이 넘는 해군 병사들이 13세 미만으로 보이는 소녀를 집단 강간한 후, 소녀의 유방을 절단했다.[47]

일본군은 다른 여러 명의 여성들도 강간한 후 머리에 휘발유를 뿌리고 불을 질렀다.[47] 로페스의 누나와 올케는 일본군에게 집단 강간을 당하고 유방을 절단당한 후 머리에 휘발유를 뿌려 불에 타 죽었고, 지인 여성도 살해당한 후 시체 강간당했다.[47]

스페인인 호세 프란시스코 레이나스(Jose Francisco Reynas)에 따르면, 클럽에는 1,500명이나 되는 주민들이 피신해 있었지만, 대부분 필리핀 사람들이었다.[47] 일본군은 방공호에 수류탄을 던지고 건물에 불을 질러 불과 연기에 견디지 못하고 밖으로 뛰쳐나온 피난민들에게 총격을 가했다.

학살은 다음 날 아침까지 계속되었는데, 일본군이 여성들에게 성폭행을 가하는 듯한 여성의 비명과 일본어의 음란한 말소리가 들려왔다고 한다. 독일인 클럽에서 생존자는 레이나스를 포함해 단 5명뿐이었다.[47]

4. 4. 베이뷰 호텔 집단 강간 사건

일본군은 베이뷰 호텔을 '강간 센터'로 지정했다.[5] 야마시타 도모유키 전범 재판 증언에 따르면, 마닐라 부유층 지역인 에르미타에서 400명의 여성과 소녀들이 끌려왔으며, 그중 가장 아름다운 25명을 선발하는 위원회가 열렸다. 이들 중 다수는 12세에서 14세의 어린 소녀들이었다.[6] 이들은 호텔로 끌려가 일본군 병사와 장교들에게 집단 성폭행을 당했다.[6] 이는 일본군의 잔혹성을 보여주는 대표적인 사례 중 하나로 꼽힌다.4. 5. 필리핀 종합병원 학살

1945년 2월, 마닐라 전투 당시 일본군은 필리핀 종합병원에 난입하여 환자, 의료진, 피난민들을 학살했다.[3] 이들은 일본군에 의해 미국군에 협력할 가능성이 있다고 판단되어 학살의 대상이 되었다.5. 전후 처리와 역사적 평가

1944년 레이테 해전에서 패배한 일본군은 필리핀에 대한 지배력을 상실했고, 1945년 루손섬에 연합군이 상륙하면서 수세에 몰렸다. 마닐라 전투에서 민간인 사망자는 약 10만 명으로 집계되며, 대부분 일본군 학살 때문이었다.[9][10][11] 일부 역사학자들은 전투 전체의 민간인 사상자 수가 더 많다는 점을 들어, 마닐라 학살로 인해 10만 명에서 50만 명이 사망했다고 주장한다.[3][12][13][14][15]

일본군의 잔혹 행위와 더불어, 미군의 포격과 화력 또한 마닐라의 건축 및 문화 유산 파괴의 주요 원인이었다.[16] 일본군 추산에 따르면, 전투 중 필리핀인 사망자의 40%가 미군 공격으로 인한 것이었다.[17]

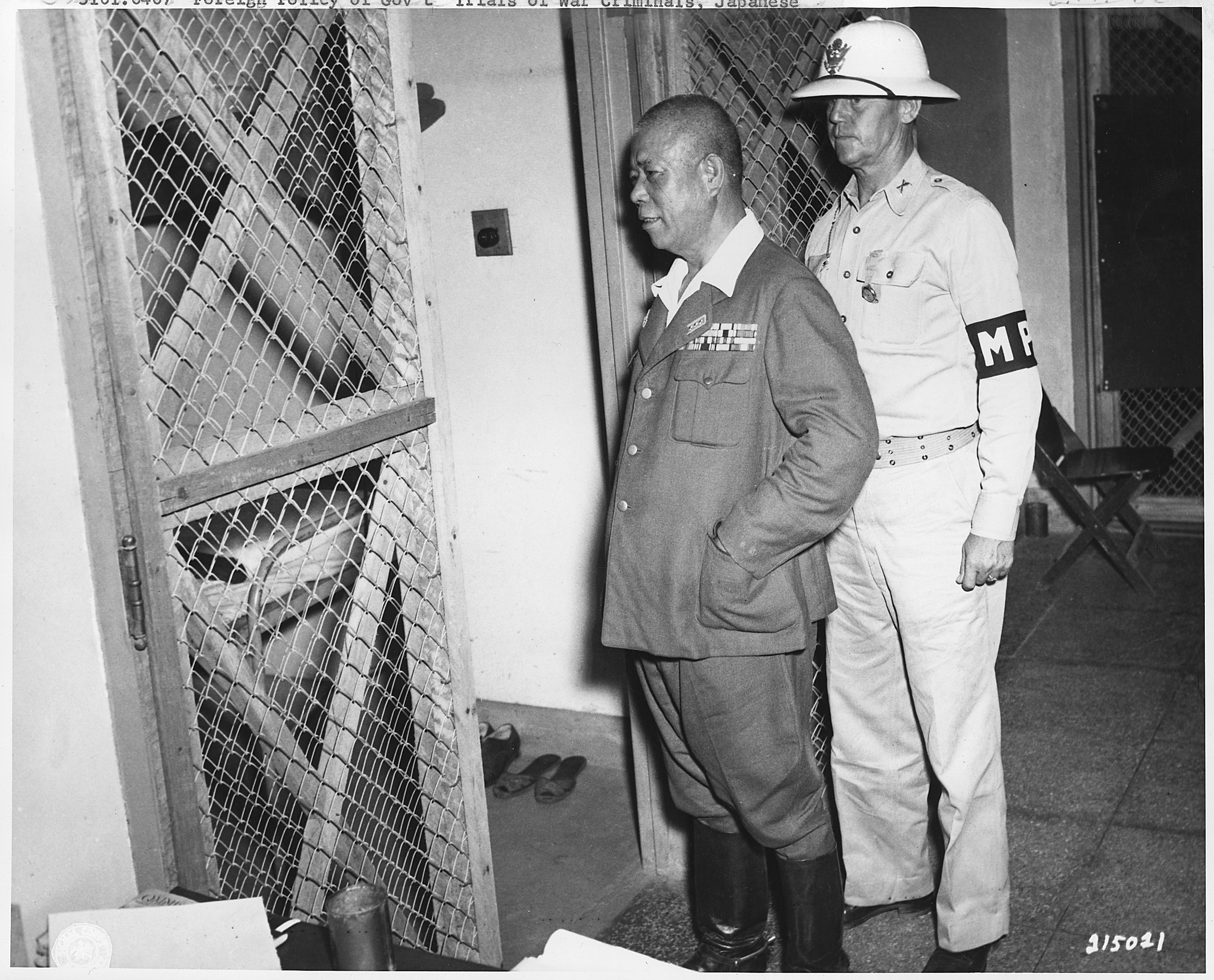

5. 1. 마닐라 군사재판과 야마시타 도모유키 처형

전후 마닐라 군사재판에서 마닐라 대학살은 주요 안건으로 다뤄졌다.[58] 야마시타 도모유키 대장은 부하들의 행위를 통제하지 못한 책임을 물어 사형당했다.[25]

그러나 앨런 라이언은 야마시타 대장이 마닐라에서 범죄를 저질렀거나, 명령했거나, 막을 수 있는 위치에 있었다는 증거가 없다고 주장한다. 반면, 코트니 휘트니에 따르면, 마닐라 외에도 팔라완 대학살 등 일본 육군이 저지른 수많은 전쟁 범죄가 있었고, 야마시타 대장은 일본군의 비밀 군사 경찰인 헌병대의 최고 사령관으로서 이러한 범죄에 책임이 있었다고 주장했다.[23]

맥아더 장군, 5명의 장군, 그리고 미국 대법원은 야마시타 대장에게 전쟁 범죄 책임이 있다고 판단했고, 해리 S. 트루먼 대통령도 이에 동의하여 사형을 집행했다.[24] 이는 야마시타 기준으로 알려지게 되었다.[25] 미국 대법원에 항소하였으나 기각되었고, 야마시타 대장은 1946년 2월 23일 교수형에 처해졌다.[25]

결국 마닐라 학살의 책임은 야마시타 대장이 지게 되었다. 맥아더는 필리핀인들의 복수심을 달래고 미국의 관대한 점령 정책을 보여주기 위해, 그리고 미군이 저지른 마닐라 파괴의 책임을 일본군에게 전가하기 위해 야마시타 대장을 재판할 필요가 있다고 생각했다.

야마시타 대장은 성 파울로 대학교(산 파블로 대학교)에서의 994명 살해, 북부 묘지에서의 약 2,000명 처형 등으로 재판을 받았다. 재판에서는 학살에서 살아남은 많은 필리핀 사람들이 증언대에 섰고, 베이뷰 호텔에서 성폭행을 당한 여성들의 생생한 증언과, 일본 병사에게 칼로 찔린 아이가 법정에서 상처를 보여주는 등 참혹한 증언들이 이어졌다.[62]

야마시타 대장의 미국인 변호단은 국제법에 비추어 야마시타 대장을 변호했지만, 부하가 한 행위는 모두 지휘관의 책임이라는 “지휘관 책임론”으로 사형 판결을 받았다.

5. 2. 일본, 미국, 필리핀의 역사 인식

thumb에서 필리핀인을 물고문으로 고문하는 미국 병사]]마닐라 대학살은 BC급 전범 재판인 마닐라 군사 재판의 가장 큰 쟁점이었다.[60] 하지만, 학살 명령의 존재 여부와 명령 하달 주체는 명확히 밝혀지지 않았다.[60]

결국 군 사령관 야마시타 도모유키가 책임을 지게 되었다. 맥아더는 필리핀인들의 복수심을 달래고 미국의 관대한 점령 정책을 홍보하는 한편, 미군의 마닐라 파괴 책임을 일본군에게 전가하고자 야마시타를 재판에 회부했다.[61]

성 파울로 대학교(산 파블로 대학교) 학살 등 여러 사건이 다뤄졌으나, 조작된 증거가 채택되는 등 재판의 공정성에 의문이 제기되었다.[62] 야마시타의 미국인 변호단은 국제법에 근거해 변호했지만, 결국 야마시타는 부하 행위에 대한 지휘관 책임을 물어 사형당했다.[62]

맥아더는 일본군의 게릴라 토벌을 "야만적"이라 비난했지만, 미국 역시 미국-필리핀 전쟁에서 필리핀인에게 잔혹 행위를 저질렀다는 비판이 존재한다.[62]

5. 2. 1. 일본

일본 정부는 1960년대까지의 전범 재판, 샌프란시스코 평화조약, 전후 배상 협상을 통해 마닐라 대학살에 대한 책임을 인정하고 필리핀에 사과했다.[51] 일본은 ODA 제공 등 경제 관계를 구축하고, 유족 위령 순례 및 유골 수습 등 민간 교류와 다양한 장에서 필리핀 측에 비공식적으로 사과했으며, 필리핀 측은 이를 수용하여 화해가 진전되었다.[51]그러나 이러한 화해로 인해 오히려 기억이 퇴색되어, 적어도 일본 측에서는 필리핀 전투 및 마닐라 전투에 대한 기억이 다음 세대에 전혀 계승되지 않고 완전한 "국민적 기억 상실" 상태에 놓여있다.[51] 제2차 세계 대전 종전 60주년인 2005년, 한일 및 한중 역사 인식을 둘러싼 문제에 대한 관심이 높아지는 가운데, 필리핀 정부는 야스쿠니 신사 참배 및 "역사 문제"에 관여하지 않는 자세를 고수했다.[51] 그러나 필리핀 언론과 여론에서는 마닐라 전투 추도식에 필리핀 정부가 중점을 두지 않는 것, 필리핀에서의 일본군 잔혹 행위가 국제적으로 인지되지 않는 것, 그리고 일본 측이 "기억 상실"에 빠져 있는 것에 대한 불만과 반발 움직임이 강해졌다.[51]

주필리핀 일본국 대사관특명전권대사인 야마자키 류이치로가 여러 식전에 참석하여 진심으로 사과함으로써 큰 문제로 발전하지는 않았지만, 이에 대해서도 일본에서는 보도되지 않았다.[63]

5. 2. 2. 미국

미국은 마닐라 대학살을 일본의 전쟁범죄로 규정하고 GHQ를 통한 일본 통치에 적극 활용했다. GHQ는 일반명령 제4호를 통해 일본 군국주의의 책임을 강조하고, 매스컴을 통해 이를 널리 알리고자 했다.[64] 1945년 12월 9일부터 10회에 걸쳐 방송된 라디오 프로그램 "진상은 이렇다"에서는 마닐라 대학살을 "일본군 최고 사령부의 치밀한 계획"에 의한 "무자비한" 행위로 묘사하며 일본군의 잔혹성을 강조했다.[65]나가사키시에 대한 원자폭탄 투하 피해 경험을 담은 나가이 다카시의 저서 "나가사키의 종"은 GHQ의 검열을 거쳐 "마닐라의 비극"과 합본으로 출판되었다. 이 책에서는 마닐라 군사재판에서의 증언을 바탕으로 일본군의 전쟁범죄를 상세히 기술하는 한편, "일본인은 기모노를 입은 칭기즈칸"과 같다는 격렬한 표현을 사용하며 일본인 전체를 비난하는 듯한 미국의 시각을 드러냈다. 더 나아가, "원자폭탄 사용은 일본의 무차별적인 살상 행위를 멈추기 위한 불가피한 선택이었다"는 논리를 통해 마닐라 대학살을 원폭 투하 정당화의 근거로 삼는 듯한 태도를 보였다.[65]

5. 2. 3. 필리핀

이 사건을 포함하여 전쟁 중 일본에 대한 반감은 매우 강했고, 필리핀은 아시아에서 가장 반일 감정이 강한 국가 중 하나였다. 종전 후 일본군 전범에 대한 군사 재판은 미국이 수행했지만, 미국은 필리핀 독립 후 미결수 300명의 인계와 재판권 이관을 필리핀에 제안했다. 필리핀 국내 여론에서는 “재판은 불필요하다”며 전원 처벌해야 한다는 분위기가 있었지만, 필리핀 정부는 복수나 보복이 아닌 국제법 원칙에 따라 공정한 재판을 추구한다는 방침을 제시하고, 전범 재판과 미결수를 미국으로부터 인계받았다. 하지만 그 고매한 방침과 달리, 실제 재판은 여론의 영향으로 엄벌에 중점을 두었고, 재판 과정도 부실했다. 증거로는 필리핀인 피해자의 증언이 가장 중요하게 여겨졌고, 모호한 기억으로 억울한 누명을 쓴 일본군 포로도 많았다. 검찰도 필리핀 피해자의 감정을 배려하며, 위증을 조작하고 새로운 피고인을 계속해서 만들어냈다. 부실한 재판으로 피고인의 91%가 유죄 판결을 받았고, 무죄는 9%에 불과했다. 또한 피고인의 절반 이상(52%)에 사형이 선고되었는데, 이는 다른 연합국의 재판에서의 사형 선고율 22%와 비교해도 매우 높은 수치였다.전범 재판이 끝났어도 필리핀인들의 대일 감정은 여전히 좋지 않았지만, 마닐라에서 아내와 세 자녀를 살해당한 필리핀 제3공화국의 엘피디오 키리노(Elpidio Quirino) 대통령이 1953년 6월, 몬텐루파(Muntinlupa) 교도소에 수감 중이던 105명의 일본인 전범에게 사면을 베풀어 전원을 석방했다. 그 배경에는 냉전 시작과 함께 미국이 대일 정책을 전환한 것에 발맞추려는 국제적인 요인과, 일본과의 배상 협상을 진행하여 배상금을 조기에 받고자 하는 경제적인 요인도 있었지만, 무엇보다 키리노가 기독교 교리에 따라 증오심을 극복하고 미래로 나아가고자 한 의지도 있었다. 이후 일본과 필리핀의 관계는 회복되어, 1956년 5월에는 일필 배상 협정이 체결되어 국교가 정상화되었다. 키리노는 일본인 전범에게 사면을 베풀 때 다음과 같이 말했다.[66]

키리노 다음 대통령으로 일필 배상 협정을 체결한 라몬 막사이사이(Ramon Magsaysay)는 전쟁 중에는 게릴라 지도자로서 일본군과 싸웠지만, 마닐라 전투를 “꽃다발보다 눈물이 바쳐지는 전장”이라고 표현했다. 그리고 “바쳐지는 눈물은 전투에서 죽은 모든 사람들을 위한 것”이라며 마닐라 시민뿐 아니라 전사한 일본군과 미군에게도 애도의 뜻을 표했다.

이후 필리핀에서는 일본과의 관계 개선을 추진하려는 국가 정책과 일본으로부터의 많은 경제 원조 덕분에 일본의 전쟁 피해에 대해 강조되는 일은 없었다. 이는 국민 단결을 위해 일본의 식민 지배와 전쟁 피해를 강조해 온 대한민국이나 중화인민공화국과는 전혀 다른 태도였다. 따라서 필리핀은 전쟁 피해의 기억이 생생한 시대에는 아시아에서 가장 반일 감정이 강한 국가였지만, 언젠가부터 아시아에서 가장 친일 감정이 강한 국가가 되었다[67]。친일 감정이 국민들에게 뿌리내리면서 “일본군에서 나쁜 짓을 한 것은 조선인이나 대만인이었다”는 등의 잘못된 인식을 가진 국민도 나타났다. 필리핀 젊은 세대 사이에서는 필리핀의 전쟁 피해에 대한 인식과 공유가 부족한 측면도 있어, 전쟁 말기 마닐라 등에서 발생한 참극에 대해 필리핀 국내 주요 신문사들이 젊은 세대를 대상으로 한 특집 기사를 게재하기 시작했다[51]。

한편, 많은 희생자를 낸 미군의 포격에 대해 비판하는 것은 금기로 여겨져 필리핀인들은 감수할 수밖에 없었지만[68], 희생자 수는 초기 추계보다 훨씬 많아 30만 명이 넘는다는 추계도 나오고 있으며, 독립 후 필리핀 정부는 미군에게 “일본군에 살해당한 시민보다 미군의 포화에 죽은 시민이 훨씬 많다”고 비판한 적도 있었다. 최근에는 미군이 필리핀인의 생명보다 미군의 생명을 우선시한 것이 비판적으로 언급되고 있다. 전 필리핀 외무성 국제연합 고문이자 필리핀 대학교 법학과 명예 박사이자 역사가인 레나토 콘스탄티노(Renato Constantino)는 많은 필리핀인의 피해를 돌이켜보며 “서구의 식민 제국(미국)과 아시아의 식민 제국(일본)의 전쟁이었다”, “필리핀인들은 남의 전쟁에 휘말려 희생되었다”, “우리(필리핀인)는 불행하게도 이 전쟁에 휘말려 굶어 죽고 토벌의 희생자가 되고 국토를 짓밟혔다”라고 말했다[27]。

6. 한국의 관점과 교훈

(이전 출력이 비어 있으므로, 수정할 내용이 없습니다. 원본 소스 제공이 필요합니다.)

참조

[1]

웹사이트

Gen. Akira Mutō

https://imtfe.law.vi[...]

University of Virginia School of Law

2021-06-24

[2]

서적

The Most Dangerous Man in America: The Making of Douglas MacArthur

https://books.google[...]

Basic Books

2014-04-01

[3]

서적

The Battle for Manila

Bloomsbury Publishing

1995

[4]

서적

Imperial Japan's World War Two: 1931–1945

2017

[5]

웹사이트

February 1945: The Rape of Manila | INQUIRER.net

http://globalnation.[...]

2014-02-16

[6]

간행물

Manila Girls Relate Horror of Mass Rape

The Milwaukee Journal

1945-11-01

[7]

서적

Rampage: MacArthur, Yamashita, and the Battle of Manila

https://books.google[...]

W. W. Norton & Company

2018-10-30

[8]

서적

Rampage: MacArthur, Yamashita, and the Battle of Manila

https://books.google[...]

W. W. Norton & Company

2018-10-30

[9]

서적

Japanese and U.S. World War II Plunder and Intrigue

https://books.google[...]

Silverpeak Enterprises

2010

[10]

웹사이트

Battle of Manila

http://battleofmanil[...]

Battle of Manila

[11]

서적

Within a Presumption of Godlessness

https://books.google[...]

Archway

[12]

웹사이트

Death Tolls for the Man-made Megadeaths of the 20th Century

http://users.erols.c[...]

2007-08-01

[13]

서적

Nein

https://books.google[...]

American Book Publishing

2013-11-22

[14]

문서

At least 4 of the 5 cited sources do not mention a figure > 100,000.

[15]

뉴스

Sixty Priests, Women, Children Massacred by Japs in College

https://chroniclinga[...]

Evening Star

1945-02-19

[16]

웹사이트

Manila 1945, the Destruction of the Pearl of the Orient: A Review of Rampage: MacArthur, Yamashita, and the Battle of Manila

https://www.national[...]

2019-10-18

[17]

웹사이트

The Death of Manila in World War II and Postwar Commemoration

https://www.research[...]

Senior Council of Japan

[18]

웹사이트

In re Yamashita

https://core.ac.uk/d[...]

[19]

웹사이트

BATTLE OF MANILA IN WORLD WAR II Facts and Details

https://factsanddeta[...]

[20]

웹사이트

Slaughter Of Innocents - World War II

https://www.everand.[...]

[21]

웹사이트

A PHOTO WALK Reliving the Memories of the Past

https://bataanlegacy[...]

[22]

웹사이트

Vincentian Martyrs of World Word II

https://famvin.org/e[...]

2005-03-14

[23]

웹사이트

https://battleofmani[...]

2023-02-10

[24]

서적

Yamashita's Ghost – War Crimes, MacArthur's Justice, and Command Accountability

https://books.google[...]

University Press of Kansas

2012-10-01

[25]

간행물

Last Words of the Tiger of Malaya, General Yamashita Tomoyuki

The Asia-Pacific Journal Japan Focus

[26]

서적

Battle for Manila

Bloomsbury

[27]

방송

ドキュメント太平洋戦争 第5集 踏みにじられた南の島

NHK

1993-08-08

[28]

서적

1975

[29]

서적

1964

[30]

방송

証言記録 市民たちの戦争 漁師は戦場に消えた ~静岡県・焼津港~

NHK

2010-08-10

[31]

서적

1975

[32]

서적

2008

[33]

서적

2014

[34]

서적

2001

[35]

서적

1977

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

웹사이트

Ernest Stanley - Missionary Hero

http://ithascome.bra[...]

2022-07-18

[43]

서적

[44]

서적

[45]

방송

「フィリピン絶望の市街戦~マニラ海軍防衛隊」証言記録・兵士たちの戦争

NHK

2008-01-24

[46]

뉴스

The Battle for Manila

https://nhcp.gov.ph/[...]

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

2012-09-04

[47]

서적

Rampage: MacArthur, Yamashita, and the Battle of Manila

https://books.google[...]

[48]

서적

A History of Philippine-German Relations

https://books.google[...]

National Economic and Development Authority (NEDA) - APO Production Unit EDS

[49]

문서

スペインのある種の請求権に関する問題の解決に関する日本国政府とスペイン政府との間の取極

http://www.mofa.go.j[...]

[50]

웹사이트

マニラ戦とベイビューホテル事件

https://web.archive.[...]

2022-07-01

[51]

뉴스

マニラ市街戦──その真実と記憶──(WEB版)

http://nakanosatoshi[...]

2016-01-26

[52]

웹사이트

paper101

http://hayashihirofu[...]

林博史

2023-02-18

[53]

웹사이트

マニラ戦とベイビューホテル事件

https://web.archive.[...]

2022-07-25

[54]

웹사이트

マニラ戦とベイビューホテル事件

https://web.archive.[...]

2022-07-25

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

웹사이트

Posted inSTORIES BATTLEFIELD AS CRIME SCENE: THE JAPANESE MASSACRE IN MANILA

https://www.historyn[...]

HistoryNet

2022-07-04

[59]

웹사이트

戦争の記憶 マニラ市街戦─その真実と記憶─

http://nakanosatoshi[...]

2022-07-01

[60]

웹사이트

マニラ戦とベイビューホテル事件

https://web.archive.[...]

2022-07-01

[61]

서적

[62]

서적

[63]

뉴스

なぜ、「超反日」から「超親日」へ【2】際立つフィリピン人の寛容さ

https://www.motto-mo[...]

2019-11-08

[64]

뉴스

【歴史戦】 GHQ工作 贖罪意識植え付け 中共の日本捕虜「洗脳」が原点 英公文書館所蔵の秘密文書で判明 (1/5)

https://www.sankei.c[...]

2015-06-08

[65]

뉴스

【歴史戦】 GHQ工作 贖罪意識植え付け 中共の日本捕虜「洗脳」が原点 英公文書館所蔵の秘密文書で判明 (1/5)

https://www.sankei.c[...]

2015-06-08

[66]

웹사이트

家族を殺されても日本兵105人に恩赦を下したフィリピン大統領 71年目の顕彰碑

https://www.buzzfeed[...]

BuzzFeed News Reporter, Japan

2022-07-09

[67]

뉴스

なぜ、「超反日」から「超親日」へ【2】際立つフィリピン人の寛容さ

https://www.motto-mo[...]

2019-11-08

[68]

웹사이트

戦争の記憶 マニラ市街戦─その真実と記憶─

http://nakanosatoshi[...]

2022-07-01

[69]

웹사이트

Death Tolls for the Man-made Megadeaths of the 20th Century

http://users.erols.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com